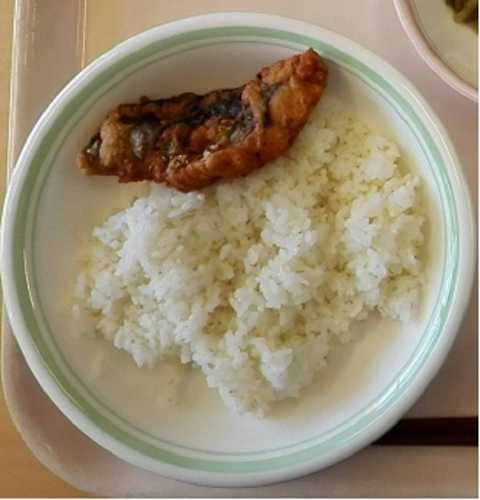

鰆の長崎天ぷら

公開日:2017年06月01日 最終更新日:2023年10月31日

| メモ |

天ぷらは、約400年前に南蛮貿易とともにポルトガルから長崎へと伝わった料理です。語源はポルトガル語のTemperoで「調理する」という意味。キリスト教では、肉食を絶って魚を食べる期間をTemporasというそうです。キリシタンたちは、その習慣に習って魚や野菜をフライにして食べていたことから、油で揚げた料理をまとめて「テンプラ」と呼びはじめたようです。 キリシタン文化とともに海を渡ってきた「長崎天ぷら」は、小麦粉に砂糖などを加えて練り混ぜた衣をつけてカリッと油で揚げます。フリッターに似ていて、衣に味がついているので冷めてもおいしい一品として楽しまれています。 (平成29年4月 市内公立中学校給食献立) |

|---|---|

| 食事バランスガイドにおける「つ」(=SV) |

食事バランスガイドとは? |

| 材料 |

(4人分)中学生1人分の4人分量です。ご家庭で量を加減してお作りください。 さわら(切身) :40g×4切 小麦粉 :22g(ふるう) 鶏卵 :16g 酒 :16g 砂糖 :4.8g 食塩 :2g 水 :適宜 植物油 :適量 |

| 作り方 |

1 小麦粉、鶏卵、調味料を混ぜ合わせ、衣をつくる。固さを見て水を加える。(よく練り混ぜて粘りを出して作ります。ぽってりした衣になります。) 2 魚に1をつけて揚げる。(砂糖が入っているため、多少色がつきます。) |

| 一人分の栄養価 |

エネルギー : 152kcal たんぱく質 : 8.9g 脂質 : 9.4g 食塩相当量 : 0.6g |

イメージ

| メイン画像 |  |

|---|---|

| 写真1 |  |

| 写真2 |  |

| 写真3 |  |